| |

Visibilidad, denuncia y lucha política a través de las imágenes contra las violencias machistas

Visibilidad, denuncia y lucha política a través de las imágenes contra las violencias machistas

Tweet

Por Florencia Laura Rovetto

Dra. en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y licenciada en Comunicación Social por la UNR. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina; co-directora del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina; integrante del Núcleo Interdisciplinario de Estudios y Extensión de Género. Florencia.rovetto@gmail.com

Florencia Laura Rovetto realiza un ejercicio de crítica cultural y política comparando las narrativas visuales de dos campañas de denuncia de la violencia contra las mujeres a través de las redes sociales, en especial la plataforma de Facebook. La autora se cuestiona por los modos de representación pública de la violencia contra las mujeres en espacios de construcción y circulación de imaginarios sociales de lo hegemónico y contrahegemónico.

Notas iniciales

En este trabajo analizamos dos campañas gráficas contemporáneas, originadas en México y Argentina y orientadas a denunciar la violencia contra las mujeres que tuvieron como principal espacio de circulación la red social de Facebook (en adelante, FB), aunque en ambos casos la desbordaron y trascendieron. Interesa analizar la materialidad significante (de Lauretis, 1992 [1984]) de las imágenes que pone en escena el cuerpo de las mujeres en tanto locus en que se exhibe la potencia predadora de la dominación patriarcal y sobre el cual se desatan "guerras" íntimas y públicas, ambas de orden político (Segato, 2014).

Para ello, en primer lugar, situamos la emergencia de ambas convocatorias en sus contextos espaciales específicos, revisando sus antecedentes y condiciones de irrupción que pueden ser interpretadas como inmediata y evanescente, en un caso, o como deriva de una praxis política donde es posible advertir el despliegue y la articulación programática [1] de las luchas feministas en el continente latinoamericano, en el otro. Finalmente, analizamos un repertorio de materiales iconográficos relevados en las páginas de FB de ambas campañas para abordar la dimensión política de estas figuraciones en el entramado de la cultura visual en la que se inscriben y circulan.

No se trata aquí de realizar un mero juicio ético-estético de la iconografía circulante en las redes sociales a propósito de las campañas analizadas, sino más bien, de evaluar las posibilidades de enunciación y acción política que éstas ofrecen, en y más allá de las redes virtuales, frente al problema estructural de la violencia contra las mujeres que pervive, a pesar de los avances en materia de legislaciones y políticas públicas en ambos Estados, destinadas a la eliminación de todas las formas de violencia que se ejercen sobre ellas [2].

Dada la centralidad de las imágenes y su adscripción a campañas destinadas a la movilización social, nos preguntamos por sus modos de representar la violencia contra las mujeres que pueden ser leídas como formas oficiales o hegemónicas de representación o apuestas para construir sentidos alternativos, insurgentes o contrahegemónicos de acción política. ¿Qué nos dicen estas imágenes de la relación entre violencia, cuerpo de las mujeres y acción política? ¿Qué muestran y qué ocultan de las relaciones de poder que naturalizan la violencia machista en nuestras sociedades? ¿Qué disputas culturales se juegan en la circulación de imágenes públicas en ambas campañas y a través de qué recursos iconográficos se despliegan?

Partimos de considerar que una mirada crítica sobre ambas campañas gráficas nos permite poner en evidencia el problema de la violencia contra las mujeres en sus dimensiones política, social y cultural, y con ello, develar las operaciones metaestables del poder patriarcal (Amorós, 1994), fraguadas en dos corpus de imágenes que pueden ser consideradas como series donde se interseccionan múltiples dimensiones (de clase, género, raza, etnia, edad, etc.) imbricadas en relaciones de poder y desigualdad.

Las imágenes aquí analizadas constituyen un corpora discursivo que remite a su exterior situacional (Charaudeau y Maingueneau, 2005) y permite observar en qué medida la "cultura visual" se inscribe en el campo de las luchas simbólicas por el poder, es decir, la hegemonía del imaginario social (Castoriadis, 1993), en las formas de percibirnos e interpretar pertenencias, exclusiones, diferencias y desigualdades (Caggiano, 2012). Sostenemos, junto con Jelin que, a través de las imágenes visuales se puede "percibir lo oculto y hacer visible lo invisible, pero también, con otros sentidos, se puede ocultar lo visible, silenciar lo que podría ser percibido y resulta amenazante" (en Caggiano, 2012, p. 17).

El repertorio de imágenes digitales seleccionado para este análisis está compuesto, mayoritariamente, por ilustraciones, en el caso argentino, y por grabados, en el caso mexicano, pero los materiales relevados en sendas páginas de FB incluyen fotografías, imágenes tratadas o producidas con programas informáticos. Todas ellas pueden ser definidas, primariamente, como "carteles" que combinan elementos comunicativos de anclaje y relevo (Barthes, 1986) instituyendo escenas de la temática que se evocan en el inconsciente óptico de las memorias sociales (Benjamín, 1989).

De esta manera, las imágenes analizadas no se limitan a ilustrar el mensaje sino que son el mensaje. Pero además, el repertorio relevado en ambas campañas públicas pone en escena de manera contrastante las formas de producción y reproducción de relaciones de poder y desigualdad que estructuran la violencia contra las mujeres, así como las expresiones de resistencia y acción política que pretenden desmontarla. Aquí, proponemos mirar ambos conjuntos de imágenes como archivos visuales que se entremezclan, oponen y desafían en contextos sociales donde las desapariciones y asesinatos pueden "ser vistos" en tanto epifenómenos fragmentados y dispersos de la letalidad de las mujeres o como modos de producir y gestionar la vida humana. En la compresión de estas imágenes en el entramado de la cultura visual contemporánea, se torna crucial observar la politicidad de su circulación a través de una mirada que es personal y, a la vez, colectiva.

Irrupción de las campañas en el espacio público: redes y calles

En julio de 2014, la colectiva feminista mexicana Mujeres Grabando Resistencias [3] (en adelante, MGR ) comienza a difundir la campaña gráfica internacional #VivasNosQueremos. Según sus iniciadoras, esta convocatoria es parte de un "proyecto político-cultural para crear mensajes claros y entendibles contra la violencia hacia las mujeres, los feminicidios [4] y el derecho a la autodefensa para intervenir en las calles de México y otros países del Abya Yala". Como resultado de esa primera convocatoria recibieron diecisiete grabados que hicieron circular por la red social FB y distribuyeron a través de colectivas feministas en México, Europa y otros países latinoamericanos para imprimir y pegar en las calles o realizar intervenciones políticas en el espacio público. A partir de allí, además de difundir los grabados recibidos y creados por las militantes de la propia organización compartieron, en su página de FB, imágenes fotográficas de las acciones callejeras emprendidas durante la primera etapa de producción. En febrero de 2015 lanzaron una segunda convocatoria de #VivasNosQueremos con el fin de "sumar cómplices" para la creación gráfica y multiplicar la difusión de la campaña. [5]

En conjunto la propuesta de MGR presenta claros vínculos estéticos-políticos con la tradición muralista mexicana -género artístico que se inicia después de la revolución de 1910 y representa escenas cotidianas en el espacio público con fuerte contenido ideológico- (Eder, 1982). En esta serie, el grabado prima como técnica artística y de reproducción ya que se imprime a través de diversos soportes como las tradicionales serigrafías (impresas en calcomanías, postales o afiches) combinadas con el uso, cada vez más difundido, de las nuevas tecnologías infocomunicacionales para la circulación en red de las luchas y reivindicaciones feministas.

Por su parte, el 10 de mayo de 2015, se inicia en Argentina la campaña gráfica #NiUnaMenos. El detonante fue la noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Chiara Paez, una adolescente de 14 años. [6] La reacción circuló primero a través de las redes sociales (principalmente, FB y Twiter) y ocupó rápidamente todo el arco mediático. En las redes se puede ubicar el origen y la fundación de la convocatoria mediante una frase que ya estaba instalada y recorría como un susurro los dispositivos virtuales de comunicación. En pocas horas alcanzó su momento de condensación provocando la circulación de una gran cantidad de imágenes compuestas principalmente por ilustraciones que incluían el hashtag #NiUnaMenos y la referencia a marchar el "3 de junio a las 17 horas" en más de sesenta ciudades de todo el país. [7]

Así, la inmediata viralización de la convocatoria aglutinó detrás de una sola consigna a una polifónica multitud conformada por: una masa anónima de personas indignadas por el creciente número de feminicidios -presentados dramáticamente y casi a diario por los medios de comunicación tradicionales-, "personalidades de la cultura", candidatos políticos en plena campaña electoral y organizaciones históricas del movimiento de mujeres, que al calor de tanta adhesión pública y mediática, renovaron su exigencia por la "declaración de emergencia social en materia de violencia contra las mujeres" y la reasignación urgente de presupuesto a los efectos de materializar las políticas públicas necesarias para atender tal situación. A estas reivindicaciones específicas, se le sumaron otras, también desoídas y postergadas por la clase política y las instituciones públicas, como el debate legislativo y la urgente sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Tal como lo han expresado algunas representantes de estas mismas organizaciones, el tema ya estaba en las calles, en los medios de comunicación y en las redes, sólo faltaba "una chispa" para que ardiera. ¿Quién podría quedar al margen de manifestarse públicamente en contra de los asesinatos de mujeres? Así, con una masividad inédita, #NiUnaMenos, se convirtió en pocas horas "en un territorio profuso, en el que comenzaron a coexistir retóricas de distinto tipo, inteligencias diversas, apuestas políticas no sólo heterogéneas sino contradictorias, tenacidades militantes y organizativas, novedades tecnológicas, compromisos feministas y pericia en medios de comunicación" (López, 2015, s/p).

Por otra parte, entre los antecedentes de ambas convocatorias podemos destacar elementos que dan cuenta de la relevancia actual de la violencia contra las mujeres en cada uno de los países, así como de las líneas de continuidad que ambas campañas presentan en el marco de procesos de visibilización y construcción iconográfica más amplia sobre la problemática que ponen en escena.

Aunque puedan resultar incompletas las referencias estadísticas que mencionamos en estas líneas, a los fines de señalar la magnitud actual del problema de la violencia contra las mujeres, apelamos a los datos ofrecidos periódicamente por la asociación civil, Casa del Encuentro que, en los últimos cinco años en Argentina contabilizó 1.808 feminicidios de mujeres y niñas. De estos, 277 casos se produjeron en el año 2014, arrojando un promedio de una mujer asesinada cada 26 horas en dicho país [8]. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio de México describe la situación actual de la violencia contra las mujeres en este país como una "realidad lacerante". Dicha entidad contabilizó 1.596 asesinatos de mujeres y niñas sólo en el año 2014, con un promedio de más de cinco feminicidios producidos diariamente. [9]

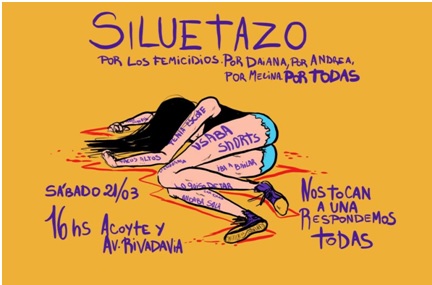

A su vez, ciertas imágenes promovidas en el contexto de ambas campañas presentan líneas de continuidad con antecedentes iconográficos cuya reproducción y circulación también se materializaron con anterioridad en las calles y las redes sociales. A modo de ejemplo podemos mencionar los "siluetazos"[10] en Argentina. Esta iniciativa precedente de producción artístico-política e intervención visual, pone en escena el cuerpo de las mujeres asesinadas, apelando a una memoria gráfica colectiva para denunciar y movilizar afectividades. [11]

Figura 1: ilustración que incluye consignas, nombres propios y la convocatoria a una manifestación pública previa, celebrada el 21 de marzo de 2015.

La siguiente fotografía figura la práctica de "construir" el siluetazo en el marco de la concentracion pública celebrada el 3 de junio pasado en Argentina. Esta imagen conlleva cierta voluntad testimonial y opera reteniendo un instante espacio-temporal real de intervención. En la imagen, relevada de la página de FB oficial de #NiUnaMenos, se agencian sentidos en torno a la memoria de un saber compartido puesto en acto a través de su realización, por parte de mujeres activistas, en el espacio púbico.

Figura 2: práctica de siluetazo en la concentración del 3 de junio de 2015 en Capital Federal.

Por su parte, como antecedente directo de la campaña #VivasNosQueremos, en abril de 2011, primero empapelando Ciudad Juárez y luego extendiéndose a todo el país, se inicia una campaña fotográfica de retratos con los nombres propios de las mujeres desaparecidas y asesinadas en distintas ciudades mexicanas. [12]

Figura 3: Retratos de mujeres desaparecidas y asesinadas en México.

Estos carteles, que también circulan por las redes sociales, remiten a una búsqueda activa "hasta encontrarlas", y ponen el acento en formas personales de nominación: "me desaparecieron" y "vivas nos queremos". De este modo, la campaña también superaba el mero registro visual para convertirse en una consigna política que, junto con las marcas de identidad (retrato y nombre propio) de la enunciación, enfocaba la localización de los feminicidios. En la página de FB de la organización MGR, analizada en este trabajo, se reproducen más de cincuenta carteles de este tipo.

Análisis de las campañas en FB: consignas e imágenes

A continuación, se retoman los interrogantes planteados en torno a las prácticas de visualización y las disputas culturales que evidencian los recursos iconográficos puestos a circular en la red en tanto elementos de significación hegemónica o contrahegemónica sobre la violencia contra las mujeres. Sin agotar con este trabajo las pretensiones analíticas, los ejemplos relevados nos permiten abordar las diferencias más notables que presentan ambas campañas, evaluar los sistemas de referencia simbólica, implícitos en dichas representaciones, así como las relaciones de fuerza que tensan la construcción y el reforzamiento de los imaginarios sociales. Aquí, la red social FB interesa no tanto por su carácter de dispositivo tecnológico sino por sus posibilidades de constituirse como espacio de enunciación en contextos temporo-espaciales simultáneos y, al mismo tiempo, divergentes.

En los ejemplos que siguen se pueden distinguir formas visuales constantes y contradictorias, algunas de las cuales se presentan cargadas de sentido programático de cierto activismo militante (de mujeres o feminista) donde tienen lugar nuevos modos de (re)presentación y prácticas de visualización colectiva (de Lauretis, 1992), mientras otras apelan a ciertas reiteraciones significantes, apoyadas en elementos iconográficos tradicionales, basados en clichés y estereotipos.

Desde la perspectiva que aborda la relación entre lenguaje y acción (Charaudeau y Maingueneau, 2005) advertimos que en la consigna de la campaña Ni Una Menos el enunciado pesa sobre un sujeto individual e indeferenciado que remite al colectivo de potenciales alocutarias (Ni Una [mujer] Menos). Aquí, el sujeto de la alocución está fuera del enunciado, y el enunciado da lugar a múltiples interpretaciones que hacen perder fuerza política a los propósitos iniciales de la campaña. Dicha dispersión también puede colegirse con el modo espontáneo de la reacción y la convocatoria que se condensan tras una frase (re)victimizante. Ni Una Menos, en su rápida circulación y diseminada apropiación, fue adquiriendo distintos sentidos y produciendo algo del orden de la confusión, tal como lo describe López (2015):

"Echada a rodar, la frasecita tiene distinta suerte: desde ser cartel que engalana una fuerza policial o un conductor de televisión experto en alimentar con cuerpos femeninos las fauces del espectáculo televisivo, desde eso a ser caja de resonancia para que familiares y deudos de víctimas puedan gritar su desdicha y su combate o grupos feministas aliar la consigna con persistentes demandas, como la del derecho al aborto. Basta recorrer las redes para ver esta diseminada diferencia [...]. Ni una menos tiene un tono, entonces, según quién la pronuncie. La voz común que se conjuga como grito es el Basta a la violencia que se ejerce contra la autonomía y el cuerpo de la mujer [...]. Imagino una plaza con muchas banderas y muchas consignas y también con muchas personas que no acostumbran ir a movilizaciones pero que esta vez sienten la urgencia de pensar, con otras y con otros, modos de preservar la vida y de hacer justicia" (s/d).

Por su parte, la consigna Vivas Nos Queremos pone en juego la identidad de quien/es la enuncian en tanto el colectivo de mujeres que se manifiesta a través de un Nosotras que se verbaliza vitalmente y que, en la misma operación de afirmarse, excluye a otros (para el caso, los varones y no sólo los feminicidas).

A su vez, en este enunciado, acción y lenguaje fundan la intención perlocutoria del intercambio (Austin, 1982; Charaudeau y Maingueneau, 2005), mientras remiten a luchas históricas en el continente, asociadas -originariamente en nuestro país- a las organizaciones de familiares de desaparecidos por las última dictadura militar. En la actualidad, la consigna "Vivos/as los/as llevaron, Vivos/as los/as queremos" es reapropiada por familiares de desaparecidos/as en distintos estados de la región como el mexicano y enarbolada, también, por las organizaciones feministas en su lucha contra la trata.

En ambos casos se puede observar una mirada discordante respecto de la misma problemática. Las consignas muestran el punto de encuentro entre el marco accional -que determina la identidad social del sujeto hablante y su legitimidad- y su puesta en escena enunciativa -que construye la identidad discursiva del sujeto enunciador en un contexto determinado. Así, en el primer caso, Ni Una Menos, se presenta como la forma hegemónica y legítima de construir consenso frente a un malestar que no logra traspasar los límites de la reacción. Mientras que Vivas Nos Queremos instala una autoadscripción a cierto carácter alternativo de la acción de nombrar que discute y presenta formas contrahegemónicas de la identidad discursiva de quienes la enuncian en un contexto que no permite grandes consensos sino, más bien, posiciones activas y organización colectiva urgente.

Imágenes de las campañas

En este apartado se exponen las imágenes seleccionadas de las páginas de FB de ambas campañas. Los ejemplos presentados a continuación son acompañados de elementos analíticos que permiten esbozar regularidades y diferencias en las estrategias de visualidad sobre la violencia contra las mujeres, atendiendo su dimensión política en el entramado de la cultura visual en la que se inscriben y circulan. Por último, se desarrollan algunas reflexiones finales de carácter provisorio, con las que retomamos los rasgos más sobresalientes de las iconografías que conforman este ejercicio crítico.

En términos generales, la estrategia metodológica utilizada para relevar y analizar las imágenes seleccionadas articula las preguntas que guían nuestra indagación con los aportes de Charaudeau y Maingueneau (2005) y los criterios propuestos en el manual básico de análisis de la imagen de Villafañe (1984) para interpretar las operaciones retóricas puestas en juego en la construcción de discursos visuales. Con estos aportes procuramos reconocer en cada caso qué elementos de la cultura visual se ponen en juego, cuáles son sus antecedentes iconográficos, qué enfocan y qué ocultan según sus características formales y temáticas y qué disputas político-culturales despliegan en sus modos de construcción, reproducción y circulación. A continuación abordamos comparativamente los rasgos más sobresalientes de ambas campañas.

• Estereotipo de femineidad

Comencemos con una de las imágenes más controvertidas de la campaña #NiUnaMenos. Esta imagen es la creación de un dibujante de reconocida trayectoria en los medios gráficos [13]. Nos detenemos en la ilustración de Nik porque junto con su circulación, se viralizaron comentarios y debates [14] controversiales en las redes sociales y porque esta imagen presenta elementos que permiten revisar algunos interrogantes planteados en esta indagación tal como reflexionamos a continuación.

Figura 4: "Agatha" (Nik)

Mediante la utilización de un personaje ya conocido por protagonizar sus tiras cómicas -"Agatha", la compañera de "Gaturro"- se exacerba un estereotipo hegemónico de femineidad, destacando maquillaje, tacos altos y falda corta que deja ver su ropa interior. Este tratamiento estereotipado remite a las formas habituales de presentar las noticias de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, donde la víctima es presentada como responsable de la violencia padecida, trasmitiendo la idea de que "algo habrá hecho" para "merecer morir" de esa manera.

Diversos ejemplos dan cuenta de este tipo de tratamiento en los informativos de televisión. Para el caso podemos recordar la cobertura del asesinato de la joven Melina Romero (en septiembre de 2014) que fue hallada en una bolsa de nylon al borde de un arroyo al mes de estar desaparecida. Durante ese período los medios de comunicación cubrían la búsqueda policial de la menor, al mismo tiempo que especulaban sobre sus salidas nocturnas y sus prácticas sexuales, entre otros prejuicios: "Melina Romero fue presentada, como muchos otros jóvenes pobres, por sus carencias: ni estudiaba, ni trabajaba, ni era una 'buena adolescente'" (Arduino, 2015).

Frente a estas formas de representación, la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/09) [15] establece que la violencia mediática contra las mujeres (como exponentes de la violencia simbólica) consiste en la difusión de patrones culturales o discursos estereotipados que promuevan la explotación, injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen o atenten contra su dignidad.

Podemos inferir que este tipo de representaciones iconográficas pone en escena la disputa cultural de lo que es aceptable y condenable socialmente. Salir del hogar, como construcción de la domesticidad, garantía de la familia y de la seguridad, tiene funestas consecuencias para algunas mujeres. Frente a actitudes "abyectas" como las de Melina Romero, la sociedad cierra filas y condena. La imagen de Melina Romero recreada en "Agatha" pone en escena el imaginario social que objetualiza el cuerpo de las mujeres mediante múltiples dimensiones imbricadas en las relaciones de poder y desigualdad de clase y género. "Las imágenes muestran todo junto" (Caggiano, 2012, p. 22), y estas figuraciones se tornan indispensables para justificar las operaciones pedagógicas de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres (Segato, 2014).

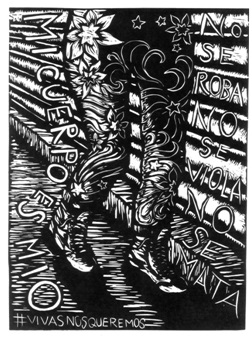

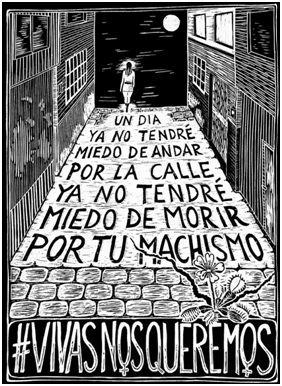

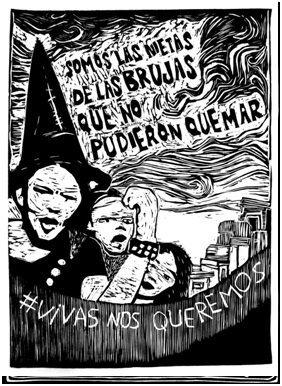

En contraste con estas formas de representación, la campaña #VivasNosQueremos, que en su FB expone los grabados recibidos como estandartes y carteles utilizados en diferentes manifestaciones y acciones producidas en el espacio público, pone en escena imágenes de mujeres que al "mostrarse" enuncian enfáticamente su rechazo a la construcción moral que las confina a espacio doméstico y las priva de sus vidas, enajenando sus cuerpos (Murillo, 2006).

Figura 5: "Muero por sacar tu moral de mi vida".

Figura 6: "Mi cuerpo es mío".

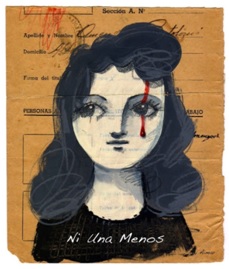

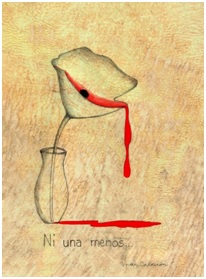

• Individualidad en el dolor

Otro rasgo característico de ciertas ilustraciones publicadas en la página #NiUnaMenos es aquel que representa el sufrimiento y el dolor como un problema personal, individualizado y experimentado en soledad. Las imágenes de rostros y cuerpos o de sus femeninas metáforas, mediadas por el dolor, parecen borrar las tramas de poder que posibilitan la producción social de la violencia contra las mujeres, tal como se puede ver en los siguientes ejemplos.

Figura 7: rostro con lágrimas.

Figura 8: flor ensangrentada.

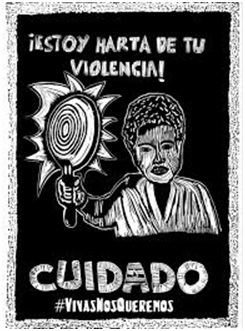

Frente a estas figuraciones del sufrimiento individual, #VivasNosQueremos, también muestra imágenes con rostros individualizados pero que, lejos de representar el sufrimiento personal en solitario, hacen "político lo personal" y ponen el acento en posiciones activas que interpelan, se oponen amenazantes frente a las prácticas de violencia perpetradas por el colectivo de varones en su conjunto.

Figura 9: " ¿Matarme te hizo más hombre?".

Figura 10: " ¡Estoy harta de tu violencia! Cuidado".

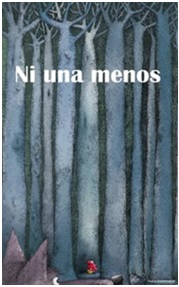

• Infantilización

Otra característica común registrada en las ilustraciones relevadas en #NiUnaMenos son las figuraciones de mujeres infatilizadas, inanimadas, angelicales y pasivas. Allí, las mujeres aparecen circunspectas, desprotegidas y pasibles de ser tuteladas/bles para enfrentar la violencia que las victimiza (Figura 11).

Figura 11: niña 1.

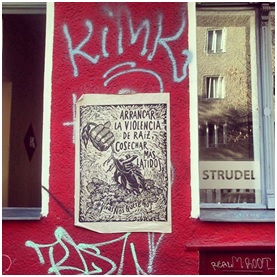

Figura 12: "Arrancar la violencia de raíz. Cosechar más latidos"

Por su parte, #VivasNosQueremos, exhibe grabados que promueven la acciones a largo plazo (Figura 12). Este tipo de figuraciones despliegan el proyecto político de eliminar la violencia machista "desde la raíz". Mientras que en la Figura 11 las mujeres aparecen como producto del imaginario predominantemente masculino, caracterizadas por ser silenciosas, casi invisibles e inanimadas, en la Figura 12, se exhibe un acto insurgente que corre los límites de lo decible a través de las imágenes. En este ejemplo, además, se condensa el emblema feminista de que "lo personal es político", mediante el acto de crear un grabado, trasmitir una idea e intervenir en el espacio público.

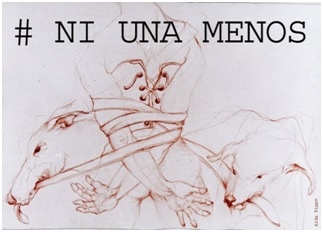

• La animalidad del victimario

En el conjunto de las imágenes relevadas en el FB #NiUnaMenos se registran ilustraciones que representan a los varones como feroces perros, chacales o el legendario lobo de los cuentos (Figuras 13 y 14). Nuevamente, aquí, las mujeres son representadas como víctimas pasivas pero también, y de forma destacada, los victimarios son representados como animales feroces, deshumanizados y no como los varones con quienes se convive cotidianamente, sujetos con nombre propio con los que se interactúa en todos los ámbitos de la vida. Esta representación metafórica del agresor, refuerza la idea de que la violencia de género es perpetrada por varones que se "descontrolan" o que padecen alguna patología psíquica. Así, se desdibuja el carácter social y generalizado de la violencia contra las mujeres, privilegiando planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas (Fernández, 2012).

Figura 13: caperucita y el lobo.

Figura 14: cuerpo maniatado por perros.

Frente a esta tendencia, en las Figuras 15 y 16 se puede observar que la presencia de los varones está mediada por el mensaje que quiere trasmitir. Allí, se pone en evidencia que las mujeres resisten, rechazan y enfrentan las distintas formas de violencia machista. Estas imágenes cuestionan que la violencia contra las mujeres en todas las clases y razas a lo largo de toda la historia de la humanidad sea interpretada por los sistemas de significaciones sociales (político, jurídica, médica) como algo que "las mujeres se buscan" y cometen "hombres anormales". De esta manera, constituyen "pedagogías reparadoras" que permiten disponer de nuevo de la propia existencia, sin temor, sin impunidad (Harding, 1998).

Figura 15: "Un día ya no tendré miedo...".

Figura 16: "Somos las nietas de las brujas...".

Con lo expuesto hasta aquí, nos permitimos advertir que el análisis crítico de estas imágenes revela dos tendencias opuestas, una que refuerza una posición hegemónica basada en la producción autorreferente, abstracta y despolitizada de la lucha contra la violencia machista, y la otra que se construye a través de la especificidad situada de lo que enuncian, denuncian y habilitan en términos de acción política.

Si bien sería apresurado determinar tipologías estables de representaciones visuales, a partir de las figuraciones analizadas, esta comparación nos ha permitido observar las diferencias entre discursos hegemónicos sobre la violencia contra las mujeres, que la muestran como fenómenos esporádicos, dispersos y anómalos, para percibir la sistematicidad de su estructura opresiva enquistada en las propias sociedades democráticas. Y, también, nos ha permitido reflexionar sobre otros discursos posibles y contrahegemónicos para construir "mundos" menos organizados en torno a los ejes de la dominación patriarcal (Haraway, 1995).

Notas finales

Reconociendo las limitaciones que puede tener un primer abordaje sobre la problemática planteada y los múltiples aspectos no incluidos en este análisis, a continuación retomamos las reflexiones iniciales para trazar líneas de continuidad que podemos esbozar a partir de este trabajo de indagación aun inacabado.

Las imágenes aquí analizadas pueden ser leídas como enunciados paradigmáticos puestos a circular en la red que remiten tanto a las particularidades del contexto de enunciación como a las marcas identitarias de los colectivos que las crean, apropian y reproducen. En este sentido, consideramos relevante abordar, en futuras indagaciones, dos líneas de trabajo.

La primera, orientada a revisar las características contextuales como condición de producción de imágenes para enfrentar política y culturalmente las violencias machistas. A partir de ahí, podemos sostener, a modo de hipótesis de trabajo, que la radicalidad de las creaciones iconográficas elaboradas por la campaña #VivasNosQueremos, junto con las prácticas políticas de la organización Mujeres Grabando Resistencias, son emergentes de una sociedad donde se ha consentido y legitimado el despliegue de nuevas formas de guerra que se escriben sobre el cuerpo de las mujeres. Frente a esta situación, los grabados puestos a circular por los espacios públicos, virtuales y reales, no vienen a resolver un problema de conciencia, sino a crearlo. Por otro lado, en el contexto argentino, donde las crónicas periodísticas diarias con casos de mujeres y jóvenes asesinadas o violentadas por parejas, ex o conocidos, la campaña #NiUnaMenos condensó un reclamo que, si bien ya estaba instalado en la agenda de las organizaciones feministas, se multiplicó, exacerbando una dispersión de las demandas de reconocimiento y haciendo perder fuerza a las disputas políticas y simbólicas sostenidas por el movimiento feminista.

Una segunda línea de trabajo se puede orientar a abordar el uso extendido de las TICs por parte de las organizaciones de mujeres y feministas. Sobre este punto, interesa profundizar en torno a la producción y circulación de este tipo de imágenes en el marco de la agenda de luchas históricas del feminismo, y sobre las posibilidades que ofrecen las redes sociales para subvertir o reforzar las imágenes tradicionales de la femineidad como residuo iconográfico de las violencias sexistas, interpelando las lógicas excluyentes, propias de los discursos hegemónicos de circulación masiva. En este sentido, nos preguntamos en torno a ¿cómo generar iconografías comprensibles para grupos cada vez más amplios, sin que se construya sobre el residuo iconográfico de los estereotipos de género y refuercen los discursos que permiten que esas violencias existan?

Entender estos procesos se torna crucial, dada la centralidad de las redes sociales en la actualidad y por el uso que de ellas hacen las organizaciones feministas, en particular. Ciertamente, al observar la producción social de significados en torno a la violencia contra las mujeres en las campañas analizadas, podemos advertir ciertas prácticas de reconocimiento de identificación con determinadas posiciones enunciativas en las redes. En este sentido, podemos sostener que las prácticas de producción, apropiación y circulación de estas narrativas visuales en la red irrumpen, transformando los imaginarios y modelos de contagio que invitan a subvertir los clásicos estereotipos de género, desplazarlos y ejercitar el extrañamiento de la mirada, produciendo estrategias intersubjetivas de construcción política con y a través de la tecnología.

Notas:

[1] Una programática en las luchas feministas, encarnadas por los movimientos de mujeres tiene, desde sus orígenes, un marcado carácter internacionalista, al advertir como denominador común en la vida de todas las mujeres el régimen de dominación patriarcal sobre el que se montan históricamente todas las demás formas de dominación (Luna, 2003). No obstante, los feminismos contemporáneos han problematizado (no sin contradicciones y tensiones) las formas particulares de dominación patriarcal en su intersección con otros clivajes determinantes como la clase, la raza, la etnia, la religión, la edad, el lugar de origen, etc. Atendiendo estas distinciones, en este trabajo entendemos que la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres (plurales y diversas del Abya Yala) está hoy en el centro de la agenda política de los feminismos latinoamericanos (Gargallo, 2006).

[2] En los últimos años, tanto en México como en Argentina se han sancionado normativas legales para prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Las normativas más relevantes son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sancionada en México el 1 de febrero de 2007 y la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Nº 26.485), sancionada en Argentina el 11 de marzo de 2009. Ambas legislaciones se enmarcan en instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW-Convención Belém do Pará) que vinculan a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la han ratificado o se han adherido a ella.

[3] Aquí relevamos una selección de imágenes publicadas en https://www.facebook.com/mujeresgrabando , entre los meses de junio de 2014 y mayo de 2015. Además de esta página de FB, la organización Colectiva feminista MGR cuenta con otro canal digital de difusión previo en la web: http://mugre.ecpm68.org/ . El origen de esta colectiva se relaciona con la Escuela de Cultura Popular Mártires del �68 , organización comunitaria, fundada en 1988, para quienes el trabajo gráfico constituye un instrumento de denuncia, información y organización política. Realizan talleres de producción gráfica en distintas ciudades mexicanas, denunciando minería, privatizaciones, feminicidios, desapariciones en Ayotzinapa, entre otros. Más información en: http://rufianrevista.org/?portfolio=escuela-de-cultura-popular-martires-del-68 .

[4] La utilización de los términos femicidio y/o feminicidio es parte de un debate abierto en el campo del pensamiento y la praxis feminista así como en el ámbito jurídico (Fernández, 2012). A los fines de este trabajo, utilizaremos feminicidio asumiendo la dimensión política del término al referir a la especificidad de los asesinatos de mujeres y por ponderar la responsabilidad del Estado. Estos crímenes sexistas ponen en evidencia la necesidad de la intervención de políticas públicas para erradicarlos y -de manera paradójica y contradictoria- la transformación de género de ese Estado y sus instituciones como parte de la solución del problema (Lagarde, 2006). Por la misma razón optamos por los términos violencia machista y violencia contra las mujeres y desestimamos la noción de violencia de género que oculta la responsabilidad de los varones en tanto perpetradores directos o indirectos.

[5] En las dos convocatorias de MGR se llama a la creación de grabados en linóleo o madera (de 28 x 38 cm.) en vertical, blanco y negro que deben incluir 1) el hashtag #VivasNosQueremos, 2) una frase, texto o palabra(s) aparte del hashtag y 3) la creación gráfica. En la convocatoria se anuncia que los grabados recibidos en formato digital también serán impresos en serigrafías (de 75 x 90 cm.) para su reproducción y su circulación tanto en las redes sociales digitales como en los espacios públicos bajo los términos de la licencia Copyleft, sin uso lucrativo y para su libre difusión.

[6] En la localidad de Rufino, al sur de la provincia de Santa Fe, Chiara Páez, que era buscada desde el domingo 3 de mayo, apareció enterrada en la casa del novio de 16, quien confesó el crimen y fue detenido. Más información sobre el caso en la agencia de noticias nacional: http://www.telam.com.ar/notas/201505/104789-chiara-paez-fiscal-novio-confesion.html . Recuperada: 22.06.2015.

[7] Fue la constante y rítmica acumulación de noticias sobre asesinatos de mujeres, las últimas, además adolescentes, lo que desencadenó la necesidad de viralizar en las redes el "grito" de: ¡Basta de feminicidios!, "Ni una (mujer) menos", "Ni una (muerta) más". Para María Pía López (2015), "si esto cuajó es porque había algo que lo preexistía, una conjunción entre ánimo social y trabajo minucioso de los grupos activistas que venían, con empecinamiento necesario aunque tantas veces desoído, tratando de llamar la atención sobre la cuestión" (s/p).

[8] Ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre feminicidios en Argentina, la Asociación Civil La Casa del Encuentro , crea en 2009 el "Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano" que además de elaborar informes anuales, procura generar propuestas de incidencia en políticas públicas y legislativas. Las estadísticas elaboradas por esta asociación condensan las informaciones publicadas por las agencias informativas y diarios de distribución nacional y/o provincial. Estos informes gozan de alta legitimidad en el campo político y académico al ser los más consultados y reproducidos en la actualidad. Más información en: http://lacasadelencuentroblog.blogspot.com.ar/ . Recuperado: 27.06.15.

[9] El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), es una alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres de 21 estados de la República mexicana, incluyendo al Distrito Federal que procura monitorear y exigir rendición de cuentas a las instituciones a cargo de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Sus registros también están basados en el relevamiento diario de notas para llevar el pulso de la violencia contra las mujeres y así emprender acciones de denuncia, entre otras acciones. Más información en: http://observatoriofeminicidio.blogspot.com.ar/p/quienes-somos.html . Recuperado: 27.06.15.

[10] Los "siluetazos" denuncian los feminicidios y ponen en evidencia la impunidad que envuelve su condena social y jurídica, apelando a un tipo de intervención utilizada en el país para dar cuenta de las y los desaparecidos por la última dictadura; de este modo, politiza los asesinatos y desapariciones de mujeres "en democracia" como productos de la violencia sistémica machista. Para profundizar sobre los siluetazos como práctica artístico-política en la Argentina puede consultarse a Longoni y Bruzzone (2008).

[11] En marzo de 2015 dos jóvenes artistas plásticas hacen el primer llamado a un siluetazo a través de las redes sociales, con el objetivo de repudiar los feminicidios y desapariciones. Invitan a acudir con cartones, esténciles y aerosoles, a marchar y a organizarse. Luego, en el marco de la convocatoria del 3 de junio se organiza el 4º siluetazo, donde surgen imágenes como la que vemos en la figura 2. Ver FB campaña #NiUnaMenos: https://www.facebook.com/events/470768433089896/ . Recuperado: 28.06.15.

[12] La iniciativa surge en 2011 de la mano de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa que tiene su origen en Ciudad Juárez y Chihuahua en 1993. Las imágenes de retratos con consignas circulan por las redes y son impresas en esténciles, carteles y serigrafías con retratos y nombres propios, sumando las consignas de #HastaEncontrarlas y #VivasNosQueremos que forma parte de la campaña más reciente de MGR analizada en este trabajo. para más información ver: http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com.ar/2015/04/vivas-las-queremos-vivas-nos-queremos.html . Recuperado: 26.06.15.

[13] En los días previos a la marcha del 3 de junio en Argentina se lanzó una convocatoria dirigida a dibujantes e ilustradores mediante el blog http://hacemeundibujo.blogspot.com.ar/ . A partir de ahí comenzaron a circular en FB muchas "creaciones" de autorías reconocidas como Maitena, Rep, Liniers, Erlich, y Langer, entre otras/os. La relevancia de esta participación es relatada por la periodista Marina Abiuso, de la siguiente manera: "Los dibujos fueron una forma muy importante de difundir la marcha y también la problemática. Nos dimos cuenta de eso cuando vimos que mucha gente en las redes sociales empezaba a usar imágenes de artistas consagrados en sus fotos de perfil". Para ampliar esta información ver: http://www.clarin.com/cultura/niunamenos-langer-liniers-maitena-bernasconi-femicidio-erlich_0_1366063983.html . Recuperada: 14/07/2015.

[14] Las críticas a las producciones de algunos dibujantes circularon en los días previos a la marcha con la misma velocidad que las imágenes que se producían en alusión a la convocatoria. Los cuestionamientos a Nik pueden verse en el portal de noticias http://www.argnoticias.com y http://tn.com.ar/sociedad/niunamenos-liniers-conto-por-que-hizo-el-dibujo-de-la-campana_594389 . Recuperada: 14/07/2015.

[15] La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada en octubre de 2009 por el Congreso de la Nación Argentina y está aún pendiente de su completa aplicación.

Bibliografía

Amorós, C. (1994). Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de "lo masculino" y "lo femenino". Feminismo, igualdad y diferencia , pp. 193-214.

Arduino, I. (2015, junio 17). Melina Romero. La mala víctima, Buenos Aires, Revista Anfibia. Disponible en: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/. Recuperado: 29.06.15.

Austin, J. (1982 [1962]). Cómo hacer cosas con palabras: Palabras y acciones. Barcelona: Paidós.

Barthes, R. (1986). "Retórica de la imagen", en L o obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos voces. Barcelona: Paidós.

Benjamin, W. (1989). Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus.

Caggiano, S. (2012). El sentido común visual. Disputas en torno a género, "raza" y clase en imágenes de circulación pública, Buenos Aires: Miño y Dávila.

Castoriadis, C. (1993). "La institución imaginaria de la sociedad", en Colombo (coord.), El imaginario Social, Montevideo: Altamira y Nordan Comunidad.

Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (2005). Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

de Lauretis, T. (1992 [1984]). Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine. Valencia: Universitat de València.

Eder, R. (1982). "Las mujeres artistas en México", en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. 13, Nº. 50 Tomo 2, pp. 251-260.

Fernández, A. M. (2012). "Femicidios: La ferocidad del patriarcado", en Revista Nomadías Nº 16. Santiago de Chile: Universidad de Chile, pp. 47-73.

Gargallo, Francesca (2006). Ideas Feministas Latinoamericanas, México: Universidad Autónoma de México. (2º ed.)

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres, Valencia: Cátedra.

Harding, S. (1998). " ¿Existe un método feminista?" en Eli Bartra (comp.) Debates en torno a una metodología feminista, México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Lagarde, M. (2006). "Del femicidio al feminicidio", en Revista Desde el Jardín de Freud-Revista de Psicoanálisis , Nº 6, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 216-225.

Longoni, A. y Bruzzone, G. (eds.) (2008). El siluetazo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

López, M. P. (2015, junio 2). Ni una menos: aquelarre y algarabía, Buenos Aires: Página 12 . Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-273992-2015-06-02.html . Recuperado: 29.06.15

Luna, L. (2003). Los movimientos de mujeres en América Latina y la renovación de la historia política, Cali: Universidad del Valle / La Manzana de la Discordia.

Murillo, S. (2006). El mito de la vida privada: de la entrega al tiempo propio. Barcelona: Siglo XXI Editores.

Segato, R. (2014). "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres", en Revista Sociedade e Estado, Vol.29, Nº 2, Brasilia: UNB, pp. 341-371.

Villafañe, J. (1984). Introducción a la teoría de la imagen, Madrid: Ediciones Pirámide.